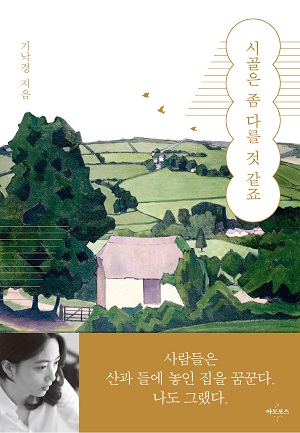

사람들은 산과 들에 놓인 집을 꿈꾼다. 나도 그랬다.

쫓기듯 시작하고 밀려나듯 마치는 도시의 일상에 지치다보면 한 번쯤 시골에서의 평온한 일상을 꿈꾸게 된다. ‘시골에 가면 좀 다르지 않을까?’ 패션지 기자였던 작가는 삼십대 중반에 이르러 작전(?)대로 충주 공이리에서 브로콜리를 농사짓는 남자와 결혼을 약속하는 데 성공한다. “낙경씨는 와서 글 써요. 가끔 약줄 잡는 것만 해주면 돼요” 하는 말을 철석같이 믿은 채로. 하지만 누가 그랬던가, 삶은 실전이라고. 신혼의 보금자리로 손수 지어 올리던 첫 집이 하룻밤 사이에 검은 잿더미가 될 줄이야.

충주 공이리에서 보낸 삼 년의 시간을 사람과 풍경으로 꾹꾹 눌러쓴 기낙경 작가의 이야기에는 자신이 경험한 시골생활의 민낯이 가감 없이 담겨 있다. 거기에는 분명 아름다운 풍경과 정겨운 이웃이 있지만 살아보지 않고는 알 수 없는 그늘도 있다. 도시의 삶에 지쳐 시골은 좀 다를 것 같다고 생각하는 당신이라면 부디 이 이야기를 통해 산과 나무가 드리우는 그늘의 자리까지 더듬어볼 수 있기를. 기낙경 작가의 이 서정적이고 섬세한 고백이 도시의 삶에 지쳐 너덜대는 마음을 부여잡는 당신을 향하고 있다.

‘시골바라기’ 패션지 기자

브로콜리 농사짓는 남자와 결혼하다!

헐레벌떡 지하철 계단을 뛰어 내려가 쏟아지는 인파에 휩쓸리는 출근길로 시작하는 나날, 패션지에서 칠 년을 기자로 생활한 기낙경 작가에게 도시에서의 삶은 ‘속도의 열차’에 올라탄 것과 다름없었다.

아침이 속도와의 전쟁이라면 저녁은 어깨를 늘어뜨리며 멈춰 있는 시간. “이 차!”를 외치며 들어서던 압구정의 단골집, 가로등 아래 쭈그린 채 울음을 쏟아내던 인사동, 정처 없이 비틀거리며 택시를 잡던 홍대 앞, 눈발 흩날리던 강남역의 버스 정류장…. 도시에서의 삶은 낮에는 속도전, 밤에는 심리전으로 몸도 마음도 남아나지 않는 것만 같다.

그런 삶에 영 적응할 수 없었던 그녀는 주말이면 시골로 쏘다니고 단골집에서 맥주 마시는 일을 위안으로 삼으며 도시의 속도를 잊곤 했다. 패션지 기자라는 명함을 내밀고 다녔지만 흔한 브랜드의 이름조차 헷갈리기 일쑤였던 작가는 작전(?)대로 농부를 만나 산골을 오가는 연애를 하다가 결혼을 약속한다. 결혼식은 마을의 어느 학교 운동장에서, 주요리는 소머리국밥, 신랑 신부 입장은 경운기로! 하객들은 기꺼이 산골 마을까지 찾아와 이들의 결혼을 축하하고 그렇게 꿈만 같은 인생의 새로운 막이 오른다.

하지만 누가 그랬던가, 삶은 실전이라고. 이 시골생활은 1라운드부터, 아니 링 위에 오르기 전부터 녹록지 않다. 부부가 함께하기 위해 손수 벽돌을 쌓아 올리며 짓던 첫 집은 불에 타 하룻밤 사이 재가 되어버린다.

“근데 이거 진짜 맛있네요. 뭘로 만드신 거예요? 왠지 몸에 좋은 것 같은데.”

“그거, 립톤 아이스티인데요.”

그러나 이 부부, 빈집을 찾아 다시 손수 고쳐가며 보금자리를 꾸렸다. 그렇게 정착한 충주 공이리의 시골집에는 드나드는 손님이 많다. 그들은 하나같이 “막상 살아봐도 좋아?” 하고 묻지만, 집주인이 금세 만들어 내민 립톤 아이스티를 약초 주스로 착각하며 마신다. 가히 풍경의 힘이라 부를 만한 이 상황, 시골은 정말 뭔가 다른 걸까?

차소리나 말소리가 아닌 새소리가 쉴 새 없이 들려오는 풍경이라고 해서 사람 사는 게 별다르진 않을 터다. 뜨내기로 드나들던 시골과 정주하는 사람으로 바라본 시골은 전혀 달랐다는 작가의 고백을 보면 말이다. 더군다나 농부와 결혼했으니 풍경은 곧 일터, 삶의 현장이었다. 그림을 보듯 팔짱을 낀 채 가만히 감상하던 풍경은 밭일을 하다 허리를 펴며 한 번씩 올려다보는 것으로 변해 있었다.

그래도 서로의 품을 오가며 노동을 나누고 마음을 나누는 많은 사람들이 있다. 결혼식의 주요리인 소머리국의 조리사로 나선 우석삼촌, 누구보다 부지런히 농사를 지으면서도 김치며 마늘종을 한가득 챙겨주는 천경아줌마, 삼채밭을 일구고 배추장사를 하는 충주호 육형제 젊은 농사꾼 종구씨, ‘억대 농부’라는 수식어 뒤에서 일 년 내내 쉴 틈 없이 일하는 견이삼촌네 등 마을 사람들은 공이리의 풍경을 저마다의 삶에 울타리처럼 두른 채 살아가고 있다.

그 마을에 오랜만에 들어온 ‘새댁’과 십오 년 만에 등장한 갓난아이는 시골이라는 너른 품에 주저 없이 뛰어든다. 어른들은 아이를 제 손주처럼 예뻐하고, ‘새댁’이 하는 짓이 서툴고 낯설어도 허허 하고 웃으며 넘어가주는 식이다.

‘시골 아낙’을 자처한 작가는 고라니가 먹어치운 브로콜리 모를 다시 옮겨 심으며 새소리가 시끄럽다고 괜한 성질을 부리고, 고추를 말리기 위해 닦는 작업을 하다 느리다는 남편의 타박에 마음이 상하기도 하고, 박스 값도 안 나오는 브로콜리 시세 때문에 차 한가득 브로콜리를 싣고 먼 경매장까지 달려가기도 한다. 도시에서 한밤중의 압구정, 인사동, 홍대, 강남역을 떠돌며 축 늘어뜨리던 어깨와 마음은 이제 농사의 고된 노동과 폐쇄적인 관계의 피로로 물들어간다.

집은 풍경에 기대지 않는다

기낙경 작가는 “사람들은 산과 들에 놓인 집을 꿈꾼다”고, “나도 그랬다”고 말한다. 그리고 그것이 순진한 동경이었음을 “낡은 시골집을 꾸미고 전원의 한가운데서 시작한 살림은 그대로 초록빛의 반짝임을 닮을 줄 알았다”는 고백으로 인정한다.

우리가 시골생활을 떠올릴 때 가장 먼저 그리는 건 도시의 삭막함과 대비되는 전원의 풍경이기 쉽다. 그리고 그런 풍경과 함께라면 이 각박한 도시에서의 나와는 다른 ‘진짜’ 나의 삶을 살 수 있을 것만 같은 착각에 빠지기도 수월하다.

“돌이켜보면 내가 원하는 집은 모양새에 지나지 않았다. 지나치게 장식적이었다. 더 정확히 말하면 삶에 대한 자세가 배어 있지 않았다. 그것은 누추함과 초라함을 견딜 수 있는 마음의 근육 같은 것이다. 부족해도 좋다는, 곤궁마저 내 것으로 삼을 줄 아는 강인함이다. 나는 생활의 결핍에 쉬이 무너지는 연약함을 숨기고자 자연을 병풍으로 세웠으며 소소한 물건들을 주섬주섬 꺼내 들었다. 언제든 짐을 꾸리는 여행자나 꼭두새벽이라도 쓰기 위해 달려오는 어느 시인의 집에 있는, 내 인생의 할 일로 삼은 단 하나의 몸짓이 빠져 있었다.” _본문에서

수지 타산, 텃세, 폐쇄적 공간의 한계성, 일터가 곧 생활인 데서 오는 관계의 연속성을 언급하는 3부의 이야기는 외면하고 싶을 만큼 현실적이다. 기낙경 작가는 도시에서의 익명성과 일회성이 불가능한 공동체로서의 시골을, 풍경이 아닌 삶의 터전으로서의 시골을 다시 한 번 바라보게 한다.

노동과 관계에 지쳐 힘든 시간이었다 해도 쥐똥나무 울타리가 사방을 두르고 있고, 마당 이곳저곳을 자두나무와 보리수, 뽕나무와 앵두나무가 가득 채우고 있는 집, 뒤편에 널찍한 매화밭까지 있는 집을 쉽게 잊을 수 있을까? 작가는 무거운 발걸음을 다시 도시로 돌리며 공이리에서 보낸 삼 년의 시간을 “그리운 산책”이라 명명한다. 그 산뜻한 명명을 뒤로하고, 이제 집의 위치가 아닌 마음의 위치를 되새기며 다시 한 번 자신의 집을 찾아 나서기로 한다.

작가는 다시, 그러나 떠나기 전과는 다른 마음으로 이 도시를 거닐고 있다.